Ein Teil der Wurzeln vom Weltgebetstag der Frauen (Abk.: WGT) liegen in der Historie von Schottland.

Im 18. Jahrhundert war die „Church of England“ eine etablierte Staatskirche, tief verwurzelt in der anglikanischen Tradition und eng mit Monarchie und gesellschaftlicher Ordnung verbunden. Ihre episkopale Struktur, geleitet von Bischöfen, und der liturgische Gottesdienst nach dem „Book of Common Prayer“ verliehen ihr Stabilität und kulturelle Autorität. Zwar gab es auch hier Spannungen zwischen Hochkirchlichen und Evangelikalen, doch blieb die Einheit der Kirche weitgehend gewahrt.

Ganz anders gestaltete sich die religiöse Entwicklung in Schottland. Die „Church of Scotland“ war presbyterianisch organisiert und betonte Predigt, Bibelstudium und moralische Disziplin. Statt einer zentralisierten Staatskirche entstand eine vielfältige, oft zersplitterte religiöse Landschaft. Politische Patronatsfragen, theologische Kontroversen und soziale Spannungen führten zu zahlreichen Sezessionen und neuen Kirchenformen. Die schottische Bevölkerung zeigte eine stärkere Neigung zu Laienbewegungen, evangelikaler Erweckung und alternativen spirituellen Ausdrucksformen. So wurde Religion in Schottland nicht nur verwaltet, sondern immer wieder neu verhandelt.

Die „Church of Scotland“ erlebte im 18. Jahrhundert eine Reihe von Spaltungen, ausgelöst durch das wieder eingeführte Patronatsrecht und die wachsende Kluft zwischen Evangelikalen und Moderaten. Während die Evangelikalen die Gnade Gottes und die Autorität der Bibel betonten, suchten die Moderaten nach intellektueller Anerkennung und gesellschaftlichem Einfluss. Die Erste Sezession 1733 und die Relief Church ab 1761 waren Ausdruck dieses Widerstands gegen staatliche Einmischung und kirchliche Hierarchien.

Neben diesen größeren Bewegungen entstanden kleinere Sekten wie die Glasiten, Bereans oder Buchaniten, die jeweils eigene theologische Akzente setzten. Der Methodismus, obwohl zunächst vielversprechend, konnte sich in Schottland nur begrenzt entfalten – unter anderem wegen der Vorliebe für ordinierten Klerus und der tief verwurzelten calvinistischen Tradition.

Der Katholizismus war auf die gälischsprachigen Randgebiete zurückgedrängt und wurde nach den Jakobitenaufständen stark eingeschränkt. Evangelische Missionen, insbesondere durch die „Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge“ (Abk.: SSPCK), versuchten die Highlands zu erreichen, oft mit dem Ziel, das Gälische zu verdrängen und englische Sprache und protestantische Lehre zu verbreiten. Die Evangelikale Erweckung ab den 1730er Jahren brachte neue Dynamik, insbesondere durch charismatische Laienkatecheten und große Versammlungen wie das „Cambuslang Wark“.

Die Kirche prägte das Alltagsleben stark – durch Moralaufsicht, Armenfürsorge und Schulwesen. Der Sabbat wurde streng eingehalten, und die Kommunion war ein seltenes, aber zentrales Ereignis. Die Kirchenmusik erlebte Reformen, etwa durch Chorbewegungen und neue Gesangspraktiken. Die Episkopalkirchen führten Orgeln ein, während der katholische Gottesdienst bewusst schlicht blieb.

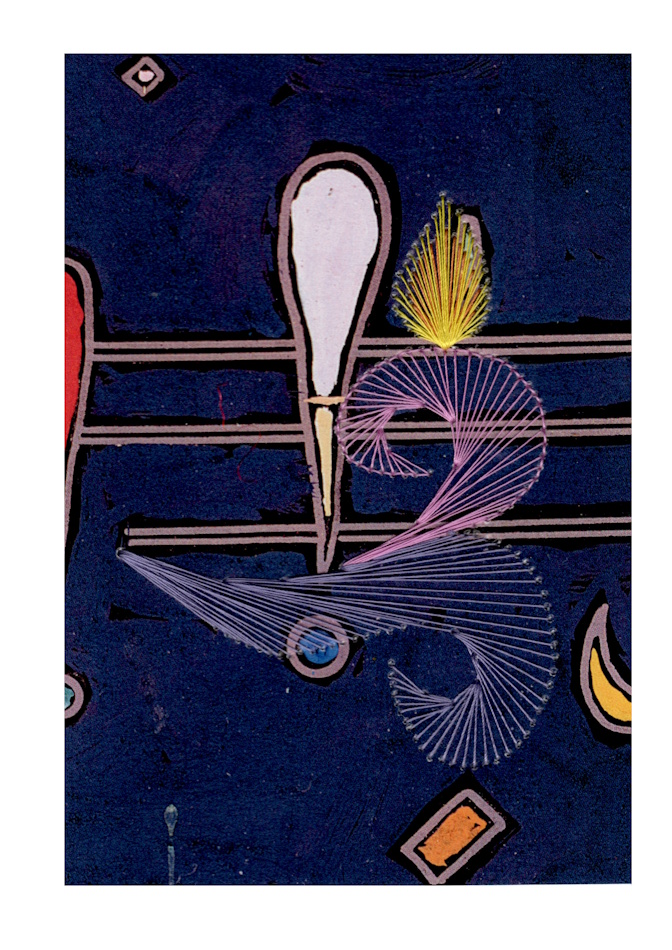

Die religiöse Vielfalt und spirituelle Tiefe des schottischen 18. Jahrhunderts spiegeln sich in der Symbolik der Grußkarte „Schöpfungslicht“ wider. Wie ein Lichtstrahl, der durch die Spaltungen hindurch leuchtet, erinnert die Karte an die Sehnsucht nach göttlicher Ordnung, Erneuerung und innerer Klarheit. Die Fadengestaltung – zart, verbindend und zugleich strahlend – kann als visuelle Metapher für die vielen geistlichen Bewegungen verstanden werden, die trotz aller Differenzen ein gemeinsames Streben nach Sinn und Licht verkörpern. So wird „Schöpfungslicht“ zu einem Echo jener Zeit, das die spirituelle Suche mit poetischer Geste würdigt.

Angaben zur Grußkarte:

Titel: Schöpfungslicht

Titel: Schöpfungslicht

Größe (B x H): ca. 10,5 x 14,8 cm

Ausstattung: Faltkarte: innen mit Leinenpapier (Möglichkeit eines persönlichen Grußes und ähnliches), weißer Briefumschlag aus Leinenpapier

1. Auflage: September 2025

Materialverwendung und Herkunft (sofern ermittelbar):

Fäden allesamt aus 100% Seide (vermutlich Made in Germany), Karte aus 200g/m2 (Made in Austria), Perlmutt-Knopf (Made in Germany)

Quelle:

Vgl. Wikipedia, englisch (₪): Scottish religion in the eighteenth century, zuletzt besucht am 10.08.2025