Zorn des Waldes am Waldmännchentag

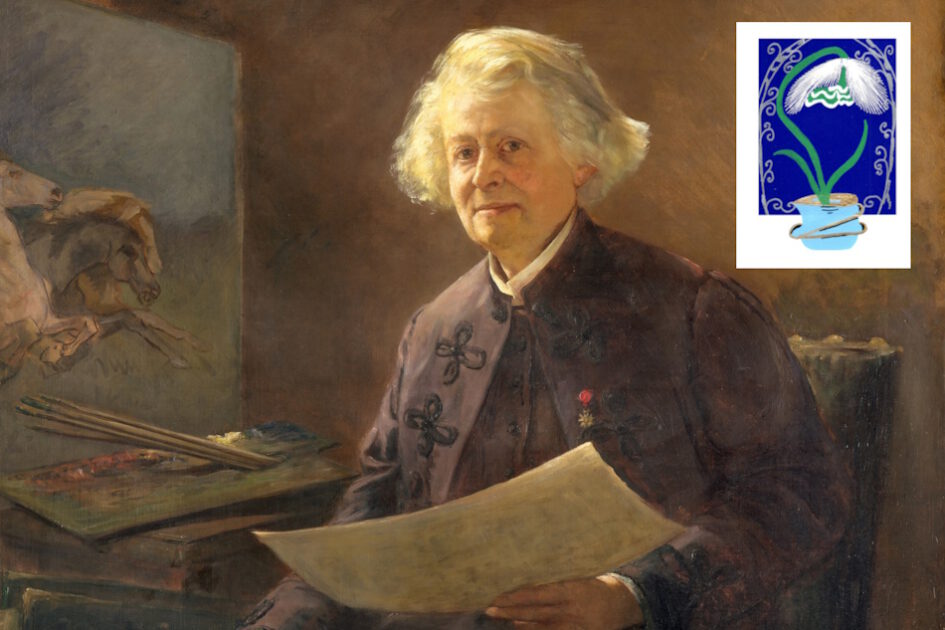

Paris, Winter 1852. Die Stadt war ein brodelnder Kessel aus Gerüchten, Rivalitäten und künstlerischem Ehrgeiz. In den Salons der Bourgeoisie flüsterte man von einer Sensation: Rosa Bonheur, die eigenwillige Malerin mit den kurzen Haaren und der Vorliebe für Männerkleidung, plane, im kommenden Frühjahr im renommierten Pariser Salon auszustellen.

Das war für manche ein Skandal. Eine Frau, die Tiere besser malte als mancher Akademiker? Die sich mit Wildpferden anfreundete und in Männerkleidung durch die Wälder streifte, um ihre Studien zu machen? Das durfte nicht sein. Und so wurde ein Plan geschmiedet – einer, der nicht auf Farbe und Leinwand, sondern auf Aberglauben und Angst setzte.

Am 2. Januar, dem gefürchteten Waldmännchentag, schlich sich ein Unbekannter in die Nähe von Bonheurs Atelier in By-sur-Seine. Dort, wo sie oft mit Skizzenbuch und Hund unterwegs war, platzierte er eine geschnitzte Figur: ein Waldmännchen, mit schiefem Hut, glühenden Augen und einem drohenden Ast in der Hand. Man wusste: Wer an diesem Tag dem Wald nicht mit Respekt begegnete, zog sich den Zorn der Natur zu – und Rosa Bonheur war bekannt dafür, Äste zu brechen, um ihre Staffelei zu befestigen.

Doch was niemand wusste: Dieses Waldmännchen war kein gewöhnlicher Waldgeist. Es war ein alter, eigensinniger Waldwächter aus der Auvergne, der sich nur selten in die Angelegenheiten der Menschen mischte. Doch als es die französische Malerin sah – wie sie mit ehrlicher Hingabe ein scheues Reh skizzierte, wie sie dem Wald dankte, bevor sie ging – da erkannte es: Diese Frau war keine Feindin des Waldes. Sie war seine Verbündete.

In der Nacht darauf geschah Seltsames. Die Pferde auf dem Markt von Paris wieherten unruhig, als hätte ein unsichtbarer Wind sie aufgeschreckt. Rosa Bonheur, die gerade an einem großformatigen Gemälde arbeitete, träumte von einem endlosen Pferdezug, der durch Nebel und Licht galoppierte. Als sie erwachte, wusste sie: Das ist es. Das ist mein Bild.

Mit fast übernatürlicher Energie vollendete sie in wenigen Wochen „Der Pferdemarkt“. Die Leinwand war riesig, das Motiv lebendig, die Komposition meisterhaft. Als das Bild im Salon 1853 ausgestellt wurde, verstummten die Kritiker. Die Menge staunte. Und Königin Victoria ließ es sich privat im Windsor Castle zeigen – ein Ritterschlag für eine Frau, die man hatte einschüchtern wollen.

Der Rest ist Geschichte: Der amerikanische Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt kaufte das Werk für 40.000 Franc – eine astronomische Summe – und schenkte es dem neu gegründeten Metropolitan Museum of Art in New York.

Was aus dem Waldmännchen wurde? Man sagt, es sei verschwunden, als Rosa Bonheur das Bild signierte. Andere behaupten, es sei noch immer im Wald von Fontainebleau unterwegs, auf der Suche nach Künstlern, die den Wald mit ehrlichem Blick betrachten.

Und wer genau hinter dem Versuch steckte, Rosa Bonheur zu sabotieren? Das blieb ein Rätsel. Doch in den Pariser Künstlerkreisen wurde es nach jenem Winter still um einige Namen. Vielleicht hatte der Wald selbst geantwortet.

Siehe auch:

Quelle:

Vgl. Sven Giese (₪): Waldmännchentag oder Schlägelstag in Deutschland, in: Kuriose Feiertage – 30. Dezember 2024, zuletzt besucht am 07.09.2025

Weiteres

1796: Caspar David Friedrich wurde in seinem Studium in die Gipsklasse versetzt. Für ihn begann nun das Zeichnen von Abgüssen antiker Skulpturen. Caspar David Friedrich inspirierte mich zu den Grußkarten „Nebel im Elbtal“, „Wiesen bei Greifswald“, „Lindenblatt“, „Tannenbaum“, „Tannenbaum im Winter“ und „Zwei Engel betrachten einen Baum“.

1798: Caspar David Friedrich bekam ab nun in seinem Studium durch Andreas Weidenhaupt, Johannes Wiedewlt und Nicolai Abildgaard die Arbeit am lebenden Modell vermittelt.